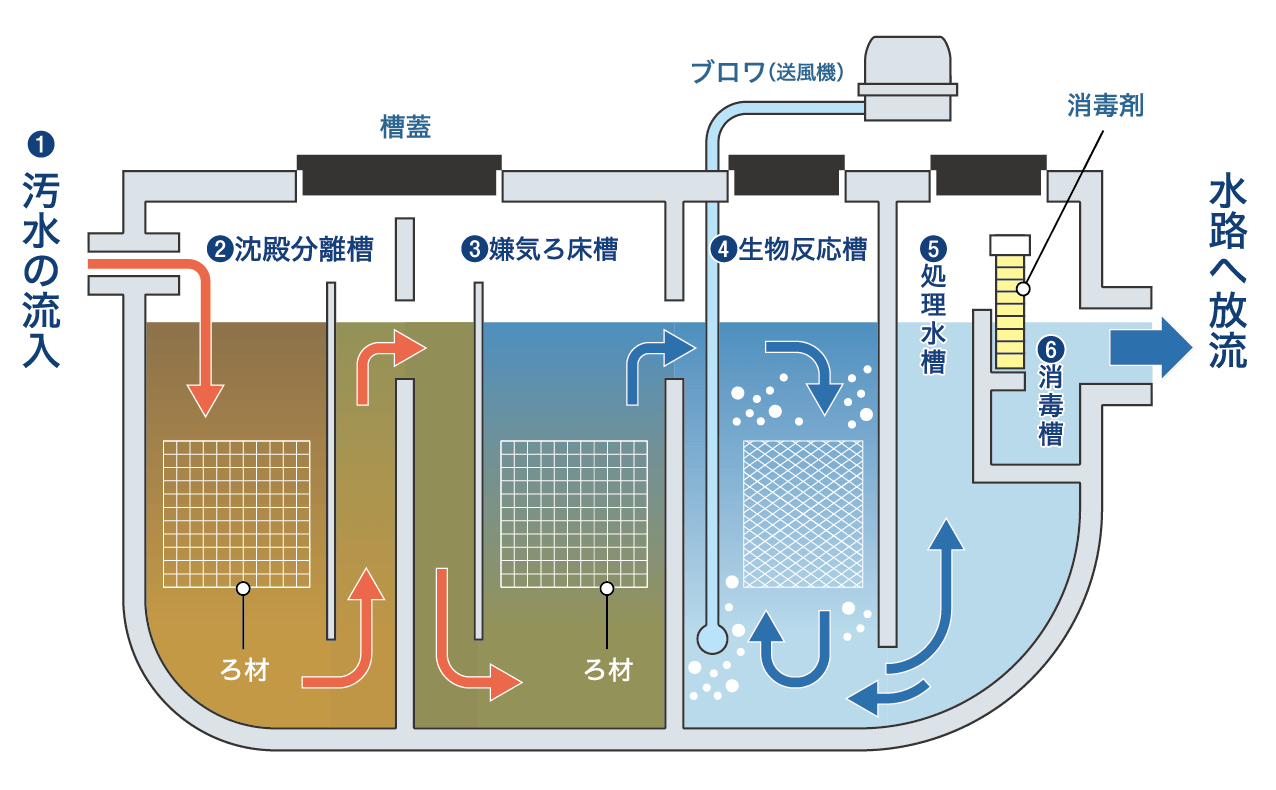

Mechanism 浄化槽のしくみ

浄化槽は家庭や小規模な建物から出る生活排水を微生物の働きを利用して、汚れを浄化する装置です。きれいになった水は用水路など公共用水路に流しています。浄化槽には大きく2つの浄化槽に分類されます。

- 単独浄化槽 ⇒ トイレの排水のみ(平成13年4月1日から、単独処理浄化槽の設置が禁止)

- 合併処理浄化槽 ⇒ トイレ排水+生活排水(台所・風呂等)

一般的な浄化槽の構造は以下の通りに構成されています。(大臣認定浄化槽の場合)

-

- 1

-

流入部

すべての生活排水はまず配管を通って浄化槽に入ります。

-

- 2

-

沈殿分離槽

流入部より流入した汚水は沈殿分離槽に入り、汚水中の大きな固形物や油脂などの固液分離を行ないます。

-

- 3

-

嫌気ろ床槽

沈殿分離槽より流入した汚水は嫌気ろ床槽に入ります。嫌気ろ床槽はろ材が充填されており、汚水がろ材を通過する際に、固形物の分離と嫌気性微生物の働きにより有機物の嫌気分解・除去が行われるとともに酸化態窒素の脱窒が行われます。

-

- 4

-

生物反応槽

浮遊固形物が除去された水は生物反応槽へと移動します。生物反応槽には、有機物を分解するために微生物が活躍します。微生物は有機物を栄養源とし、それらを分解しながら増殖します。その過程で生物化学的酸素要求量(BOD)が低下し、水質が改善されます。この過程で、微生物に空気を送る必要があります。この装置のことを送風機(ブロワ)といいます。

生物反応槽には、微生物の育生を促進するためにプラスチック製のフィルター材や担体などの接触材が設置されていることがあります。これにより、微生物が接触材表面に付着しやすくなり、効率的に有機物を分解できます。

※BODとは?

水中の有機物(汚れの原因)を微生物が分解するのに使われる酸素の量をいいます。有機物による水の汚れを示すための代表的な指標です。

-

- 5

-

処理水槽

生物反応槽を通過した後、水は沈殿槽・処理水槽に送られます。ここで、微生物を含む固形物が沈殿します。

-

- 6

-

消毒槽

最後に消毒槽を通過して、用水路などに放流されます。消毒槽では塩素や紫外線などによって大腸菌などの微生物が死滅させられ、水質がより安全になります。

このように浄化槽は、物理的処理(固形物の除去)、生物学的処理(微生物による有機物の分解)、化学的処理(消毒)のステップを組み合わせて、排水を浄化しています。浄化槽の種類や設計は異なる場合がありますが、基本的なプロセスは上記のとおりです。